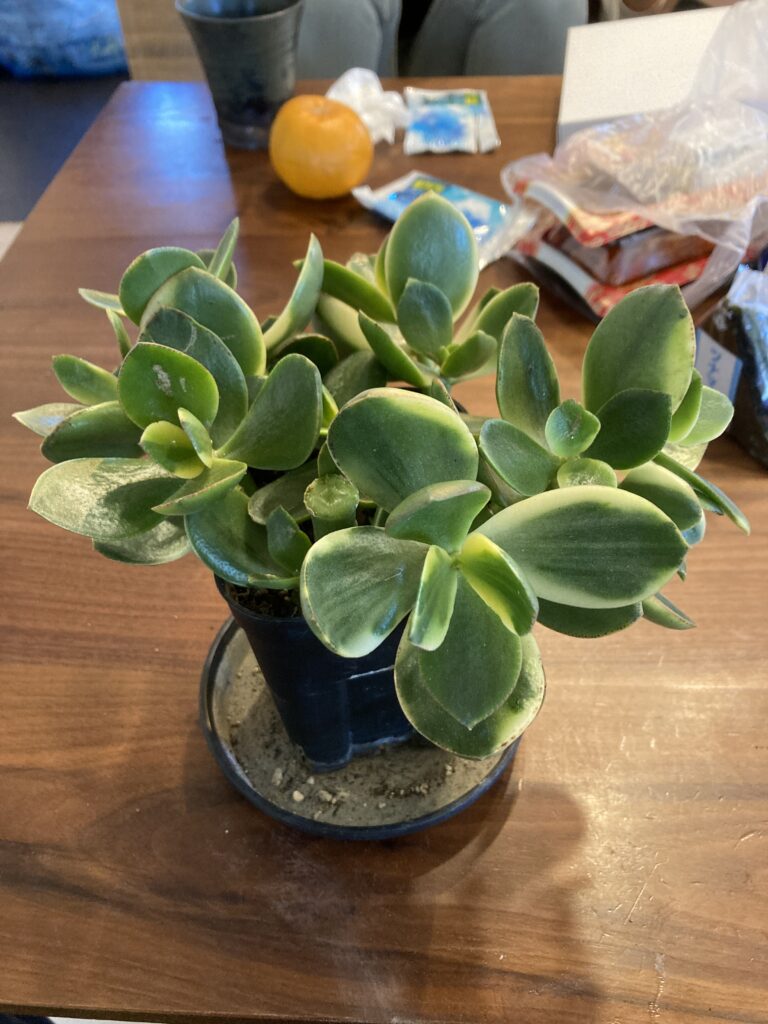

花月の黄色斑入りバージョンの記事を書いていきますね。

※詳しく育て方など知りたい方は下方参考にして下さい。

基本日記更新です!宜しく!!

2024年3月現在 売って金になる木(花言葉は一攫千金)

相場は3〜5号で1000円〜2000円(送料別)

増やし安さ ◎

黄色が強く葉の縁に赤色が入ると尚売れ行き○

貝殻虫が付きやすく噛まれると葉に傷が入ります注意。

2023年11月

冬の為、二軍落ち(嫁さん購入植物)の花月ちゃん

行き場がないので2階の洗濯部屋で越冬中っすね。

大分徒長して間伸びしてます。

正直形が好きでないので剪定して整えてきます。

※多肉触るなら秋までにしましょう(11月はリスクありです)

正直、姪っ子達が遊びに来ていて息子達と遊んでくれているし嫁さんの植物だし〜どうなっても良いよね〜のノリで切ったります。

ザックリ切ってブッ刺す!!

※ハサミは消毒しましたが発根剤やら乾燥1日置きなんかはしてません。

即挿木してます。

素敵な形になりました。

スッゲー水やり大変になりました。

まぁ良いでしょう、早く春よ来い!!

24年2月

虫がついとるぅぅ・・・

うげぇ貝殻虫やん・・・

原因は空気の流れが無いのと、隣人のカポックさん(虫の巣窟)から飛び火したかな?

決まって貝殻虫は葉の中心成長点付近に居ますね。

ヌッコロですわ。

特徴・育て方

まず育てる上での結論として「繁殖力&丈夫」な為、まず初心者さんでも育てやすい種になるかとおもいます。

別名「金のなる木」

覚えやすい。

枝の成長点に5円玉を差し込んでおくと面白い事に本当にお金が咲いた様な植物になります。

この名前に釣られて購入に至った方も多いのではないのでしょうか?

そういう自分もお金が欲しい欲に塗れて購入してしまいました。

調べていてわかったんですが、「カゲツ」を開花させるのは至難の業であり大変な幸運が必要だと言われています

まさしく花言葉も「幸運」と言われるだけあって、「縁起の良い植物」花を咲かす事ができればあなたは「幸運」の持ち主ですね

是非とも花を咲かせてみたいですね

追記 株がソコソコ大きくならないと開花しない模様

あとは・・・実はコイツ多肉植物なんです、私は多肉植物苦手意識があって・・・・

多肉植物好き方にはお勧めですね肉厚な葉っぱがとても可愛らしいですね、茎も丈夫で背も高くなるみたいです

| 草丈・樹高 | 10cm~4m |

|---|---|

| 耐寒性 | やや弱い |

| 耐暑性 | 強い |

| 耐陰性 | 普通 |

| 花色 | 白・ピンク |

増やし方

挿し木

挿し木と殖やすことができます。

タイミングはいずれの場合も成長期の春か秋頃です。

挿し木は2~3節分切って、下の葉を取ってから挿します。

葉を取るのは蒸散(葉から水分が蒸発するのこと)する量を減らすためと、土に挿しやすくするためです。

メネデールなどに浸しておくと発根します

葉挿し

葉の部分だけ捥いで土の上に置いても発根します。

花月 カゲツ

別名 金のなる木

科名 ベンケイソウ科

学名 crassula ovata

属名属 クラッスラ属

原産地 南アフリカ

開花時期 6月~10月頃

生息場所

南アフリカ (スワジランド、ナミビア、ボツワナ、南アフリカ共和国、レソト)

南半球に位置し、日本とは季節が逆転して、夏は10月~3月です。雨季(11月~3月)と乾季(4月~10月)に分かれています。地域によって気候は異なりますが、1年を通じて温暖です。ナミビアの大西洋岸にはナミブ砂漠があり、高地を挟んでカラハリ砂漠があります。砂漠の朝晩はかなり冷え込みます。南アフリカの首都のある内陸部やボツワナの多くは高原地帯のため、一日の寒暖差が大きいです。ボツワナの北部以外の地域では、年間平均降水量が少なく、乾燥していることが多いです。

厚生労働省 検疫所

南アフリカ周辺も四季があるのですね

原産地もと同じような気候なので日本でも育て易そうですね

日当たり・置き場所

成長期は春~秋で屋外をお勧めしています。

直射日光を大量に浴びると葉焼けを起こします。

遮光をして8000lux前後で管理し結構雑に扱っても大丈夫ですよ。

もちろん風通しの良い場所に置きましょう。

冬場は屋外越冬は無理の為、室内に取り込みましょう。

初心者でも大丈夫コスパ重視の室内管理の記事はコチラ。

水やり・肥料タイミング

季節や気温(室温)によって水やりのタイミングを変える必要があります。

【成長期】

屋外管理の場合は春~秋の成長期では土の表面が乾燥していたら

ぐっと我慢して2〜3日程おいてから水やりしましょう「それぐらい乾燥気味に育てたほうが良いです」

3日に1回お水を上げます雑に土に指を入れて中が湿っていたらあげなくて大丈夫です。

株鉢が小さいポットなら持ち上げてみて、何時もより軽いと感じたらお水をあげる目安になります。

結構夏場雑に水やりしてたけど、今の所根腐れは無し

近年の日本の夏はゲリラ豪雨や台風、外気温上昇で植物さん達を気にしている中「カゲツ」は特に何事もなく今年の猛暑を乗り切りました。

【屋外越冬】

屋外で越冬は無理です。

そのため、室内に取り込んであげましょう。

毎年大きく育ってくれるのは有難いんだがリビングが圧迫されちゃうのが毎年の悩みですよね。

冬場は水をあまり必要としなくなるので、冬場は断水気味に月1~2回(200CC)で丁度いいかもしれません。

肥料

基本的に肥料は無くても良いのですが、成長期に与えた方が成長がはやくなります。

冬場のは肥料はいりません

肥料の種類は緩効性の置き肥を与えてください。

有機肥料ではなく、化成肥料を使うことでコバエの発生を予防することができます。

土づくり

水はけの悪い土を使ってしまうと根腐れを起こしてしまう可能性があります。

そのため、出来るだけ水はけの良い土を使うのをおすすめします。

水捌けの良い土を使いましょうサボテン・多肉用の土をお勧めします。

病害虫

カイガラムシツキヤスイアルヨ

【ハダニ】

白、黄緑や赤い体色をした0.5mmほどの小さな害虫です。

蜘蛛の様な糸を出します新芽や葉に潜み吸汁します。

繁殖も半端なく早いです。

ハダニに吸汁された箇所は斑点状になるか葉が黄ばみ、すぐ分かります。

そのまま放置しておくと落葉、周辺の植物に飛火

最悪の場合枯れてしまいます。

【アブラムシ】

アブラムシは2~4mmほどの小さな害虫です。幼虫、成虫ともに葉や蕾を吸汁します。群生していることが多く、早めに対処しないと手遅れになる場合があります。

アブラムシはスス病などのウイルス病の媒介者で、吸汁されてしまうとそこからウイルスが植物の中に侵入し、病気を発症させます。

また、小さな株は発症しなくても吸汁されたことで体力がなくなり、そのまま枯れてしまう場合があります。

【カイガラムシ】

3mmほどの小さな虫で、白い綿毛のようなものを背負っています。吸汁して生長していくと、身体からワックスなどを分泌し、身体を守ろうとします。

蟻が植物の近くに居る場合も注意。

蟻とカイガラムシは共存関係ですカイガラムシが蜜をあげる代わりに他の外敵から身を守ってもらっています。

繁殖力も高く植物の脇芽や付根辺りに良く居ます。

カイガラムシに吸汁されると株が弱ってしまい、そのまま枯れてしまうことがあります。

【ナメクジ】

梅雨や雨天時に多く出没

葉や花芽など、食べれる場所ならどこでも食害する性質の悪い害虫です。

外に出していると寄ってくる場合があるので、注意してください。

大食漢でもあるので、梅雨時などナメクジが発生しやすい時期は夜に見回りをしてください。

鉢底や多肉の根や掻き分けて入り込める隙間なら何処にでもいます。

少し食害されただけで、小さい株「多肉」の場合は葉の大半を食害されたり、生長点を食害されると枯れてしまう可能性があります。

多肉キラー

【ダンゴムシ】

柔らかい茎・根が大好物みたいです

花芽や新葉、根、発芽したての株を食害します。

ナメクジと同等の危険性、繁殖力が高く幼虫期は小柄の為基本何処にでもいます。

大切な黒法師アエオニウムを殺されてから親の仇の様に殺しています。

外で管理しており地面の近く、人工芝やマットの下、枯葉など彼らは何処にでもいます外で地植えや植物を置いている場合は注意が必要です。

多肉キラー

【バッタ類】

イナゴなどのバッタは葉の硬さに関係なく食害します。また、食害する量も多いので気付かないでいると手遅れになっていることがあります。

お前は喰っているか?ではなく、僕のガーデンに滞在している時点で「メッサツシンゴクサツ」です。

殺虫剤などで弱らせ水攻めがオススメです見つけ次第殺してください。

作物の場合は防虫ネットも有効です。

【コガネムシ】

成虫が夏場に地中に潜り卵を産みつけてきます。

それも複数です。

幼虫は根を食害します、考えるだけで死に値します。

1度大きな鉢に卵を植え付けられた事がありオクラが死にかけました。

大鉢で大切な株を管理されている方はコガネムシが潜り込めない様な対策が必要です。

化粧石大粒など

あとは鉢を上から見た時に土の見えている面積を減らす。

株と鉢が丁度合うサイズなら土の面積が自然と減ります。

コメント